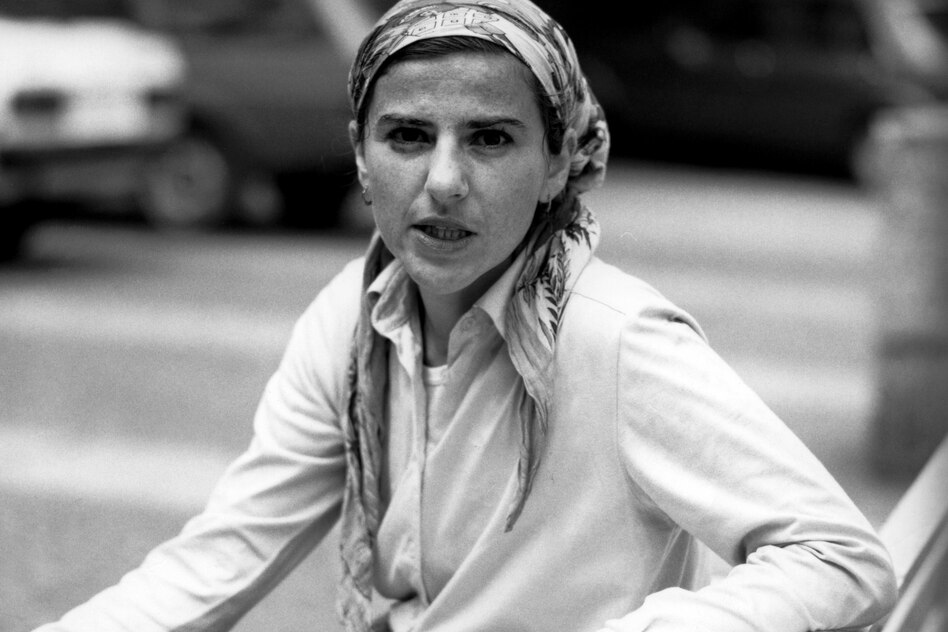

Aus der Coronapandemie zog der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach folgende Erkenntnis: Die Digitalisierung bietet im Gesundheitssektor „erlebbare Mehrwerte“. Videosprechstunden, digitalisierte Pflegeberatung, Impfzertifikate abrufbar auf dem eigenen Smartphone. All diese Maßnahmen hatten dazu beigetragen, den Pandemiealltag besser bewältigen zu können, darauf ließe sich doch aufbauen. Im März 2023 präsentierte Lauterbach eine „Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege“. Knapp drei Jahre später lädt seine Nachfolgerin, Nina Warken (CDU), zur Pressekonferenz: Man habe die Digitalisierungsstrategie weiterentwickelt, verkündet sie.

Eine große Rolle in diesen Neuerungen spielt die elektronische Patientenakte (ePA), sie solle weiterhin als „zentrales Handlungsinstrument“ fungieren, so Warken. Rund 4 Millionen Versicherte nutzen die ePA bereits, bis zum Jahr 2030 soll diese Zahl allerdings auf 20 Millionen ansteigen. Um dieses Ziel erreichen zu können, braucht es allerdings weitere Angebote, die die Nutzung für Konsument*innen attraktiver gestalten, stellt die Gesundheitsministerin klar. In Zukunft soll die ePA deshalb über ihre eigentliche Funktion als digitaler Datensatz hinaus weiterentwickelt werden.

Geplant sind Anwendungen wie elektronische Überweisungen, eine digitale Terminvermittlung sowie eine digitale Ersteinschätzung. Letzteres könne man sich grob wie einen Onlinefragebogen vorstellen, der nach dem Ausfüllen beispielsweise den Besuch bei einer Hausärzt*in empfiehlt, erklärt Warken. Auch eine Benachrichtigungsfunktion für Termine sei geplant. All diese zusätzlichen Funktionen dürften selbstverständlich nicht dazu führen, dass die Akte unübersichtlich werde, sagt Warken. Auch deshalb sei eine Kurzpatientenakte geplant, die beispielsweise die Arbeit des Rettungsdienstes erleichtern soll.

Um die Möglichkeiten der Digitalisierung auch in der Forschung vollumfassend ausschöpfen zu können, „setzt die weiterentwickelte Strategie auf eine systematische Nutzung von Gesundheitsdaten aus unterschiedlichen Quellen“, heißt es in einer Pressemitteilung zum Strategiepapier. Dem Forschungsdatenzentrum Gesundheit (FDZ) soll in Zukunft folglich der Zugang zu standardisierten und strukturierten Gesundheitsdaten ermöglicht werden. Allein noch in diesem Jahr sollen mindestens 300 Forschungsvorhaben angestoßen werden, die auf die Daten des FDZ zurückgreifen können. Doch bei der „Spitzenforschung Made in Germany“, die Warken anstrebt, soll es nicht bleiben: Auch europaweit könnten die Daten zu grenzüberschreitender Forschung genutzt werden.

Durch die rasanten Entwicklungen, insbesondere in der künstlichen Intelligenz, können Diagnosen präziser erfolgen, Verwaltungsprozesse beschleunigt und große Datenmengen viel schneller verarbeitet werden

Datenschutzrechtliche Zweifel

Durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) können in Zukunft „Diagnosen präziser erfolgen, Verwaltungsprozesse beschleunigt und große Datenmengen viel schneller verarbeitet werden“, so Warken. Die KI soll dort eingesetzt werden, wo sie „Behandlungsqualität erhöht“ oder „bei der medizinischen und pflegerischen Dokumentation entlastet“, heißt es in der Pressenotiz. Was das genau für Patient*innen oder Pfleger*innen heißen wird, bleibt unklar – medizinische Entscheidungen sollen aber selbstverständlich weiterhin von Menschen getroffen werden, betont die Gesundheitsministerin.

Klar ist hingegen: Warken möchte „Tempo machen“. Noch in diesem Quartal soll ein Referentenentwurf für ein „Gesetz für digitale Versorgung und den Gesundheitsdatenraum“ vorgestellt werden. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Entwurf datenschutzrechtliche Zweifel aus dem Weg räumen kann. Immerhin stand die ePA diesbezüglich schon vor den geplanten Neuerungen stark in der Kritik.